Por Yasmín Flores Hernández

Empecemos con el anuncio que nos dijo todo:

El pasado 4 de julio, en una conferencia que pretendía celebrar el “rescate urbano” de la capital, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de reformas para “ordenar el crecimiento de los corredores habitacionales” y “regular el desarrollo inmobiliario” en zonas de alta plusvalía.

Lo que no dijo —pero se entendió perfectamente— fue esto: la ciudad está siendo rediseñada para quienes más tienen, no para quienes más la habitan.

El anuncio, lejos de marcar un freno al proceso de gentrificación, fue una declaración formal de que la capital mexicana está en venta. Bajo el lenguaje técnico del urbanismo moderno, se oculta una decisión política: permitir que las inmobiliarias, los fondos extranjeros y las plataformas como Airbnb sigan desplazando a quienes ya no pueden pagar por vivir donde han vivido toda su vida.

No es nuevo. Pero sí más descarado.

Y aunque se anunció en la Ciudad de México, su eco resuena en otras latitudes. Porque la gentrificación no es un fenómeno aislado, es una estrategia replicada.

Y Puebla la conoce bien.

La gentrificación llega con traje de progreso, dicen los de Morena.

En Puebla, la transformación del paisaje urbano no se ha dado por casualidad. Viene de años de políticas que privilegian el turismo, la inversión y la estética, por encima de las condiciones de vida reales de quienes habitan la ciudad.

El Centro Histórico es el ejemplo más evidente: se restauran fachadas, se ensanchan banquetas, se colocan bancas de diseño… pero se expulsan familias, comerciantes, estudiantes y adultos mayores.

Detrás de cada “renovación” hay un aumento de renta.

Detrás de cada corredor gastronómico, un mercado tradicional que muere.

Detrás de cada loft con vista a cúpulas, una vecindad desalojada sin reflectores.

La narrativa oficial habla de “rescate urbano”, pero no dice a quién se está rescatando.

Porque a las personas que vivían en esas zonas, nadie les consultó.

A nadie le preguntaron si quería mudarse.

Sólo se les fue subiendo la renta, negando el mantenimiento, retirando servicios, hasta que ya no pudieron y se fueron.

Puebla, como Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, está siendo rediseñada.

No por arquitectos sociales, sino por la lógica del mercado.

Y mientras en las zonas “renovadas” florecen las cafeterías, los departamentos tipo estudio y los “espacios pet friendly”, en las colonias populares —esas que no aparecen en los folletos turísticos— florece otro fenómeno que también margina, pero con otros métodos.

En las últimas semanas, el tema ha explotado en redes y noticieros locales: en colonias de Puebla se ha multiplicado la presencia de cobradores de préstamos informales, provenientes en su mayoría de Colombia.

Llegaron con mochilas rojas, motocicletas y una oferta peligrosa: dinero rápido, sin papeleo… y sin salida.

Los préstamos exprés, conocidos como “gota a gota”, operan con una lógica perversa: ofrecen facilidades inmediatas, pero cobran con intereses diarios, amenazas constantes y violencia soterrada.

Y cuando el deudor no puede pagar, las consecuencias no son llamadas del banco: son gritos frente al negocio, intimidación a la familia, pintas en las fachadas, e incluso agresiones.

Estos grupos no solo prestan dinero.

Toman territorio.

Marcan rutas.

Imponen normas.

Y mientras los gobiernos se limitan a declarar que “ya investigan”, los ciudadanos lidian con una nueva forma de asfixia: no solo no pueden vivir donde nacieron, tampoco pueden endeudarse sin poner en riesgo su seguridad.

La ciudad los expulsa por un lado, y los aprieta por el otro.

Lo peor es que hemos normalizado que extranjeros vengan a nuestro pais a despojarnos de todo.

En Puebla, como en otras ciudades del país, hemos aprendido a normalizar lo anormal.

Que las rentas se dupliquen de la noche a la mañana.

Que los mercados tradicionales se conviertan en plazas gourmet.

Que las panaderías de barrio desaparezcan y sean reemplazadas por cafeterías con nombres en inglés.

Y también hemos empezado a normalizar el miedo:

Que a los cobradores extranjeros se les vea como parte del paisaje.

Que nadie denuncie porque “es peor”.

Que los negocios chicos vivan al borde del colapso por deudas que no deberían existir.

Lo que une estos dos fenómenos —gentrificación y microcréditos violentos— es el despojo.

Uno es lento, elegante, legalizado.

El otro es rápido, ruidoso, violento.

Pero ambos arrebatan. Ambos marginan. Ambos dejan fuera a quienes no pueden pagar el costo de la ciudad.

No se trata solo de desplazamientos físicos.

Se trata de una exclusión estructural: de la vivienda, del crédito, del espacio público, de la voz.

De convertir al ciudadano en cliente.

Y al vecino en obstáculo para el negocio.

Y lo más peligroso: se hace en nombre del progreso.

Al final la simulación se vuelve oficial y la omisión institucional

Mientras estos procesos avanzan, las autoridades guardan silencio.

Se llenan la boca con palabras como “inversión”, “desarrollo” o “seguridad”, pero evitan llamar las cosas por su nombre.

No hay un diagnóstico público serio sobre la gentrificación en Puebla.

No hay políticas activas para frenar el desalojo indirecto, ni para proteger a los inquilinos frente a la especulación.

Mucho menos hay una estrategia estatal para enfrentar el crecimiento del microcrédito informal violento.

Y lo peor: cuando se denuncian los abusos de estos prestamistas, la respuesta es invariablemente tibia.

“Ya se investiga”.

“Es un tema federal”.

“Estamos en coordinación con Migración”.

Pero mientras tanto, los ciudadanos viven atrapados.

Asfixiados por el alza en los precios.

Amenazados por los cobradores.

Ignorados por las instituciones.

La autoridad no es ciega. Es cómplice por omisión.

Porque permitir que la ciudad se venda sin regulación es una decisión.

Porque permitir que redes extranjeras de microcrédito se expandan sin control es una renuncia deliberada al deber de gobernar.

Y mientras tanto, Puebla pierde no solo sus calles: pierde su sentido de comunidad.

A pesar de todo, en Puebla también hay resistencia.

Hay vecinos que se organizan para denunciar desalojos disfrazados.

Hay colectivos que documentan el aumento de precios en zonas gentrificadas.

Hay pequeños comerciantes que se niegan a pedir préstamos gota a gota, aunque eso signifique vender menos.

También hay periodistas que nombran lo que muchos temen decir:

Que hay zonas de la ciudad que ya no son de los poblanos.

Que hay barrios que dejaron de ser barrios para convertirse en vitrinas.

Y que hay violencia financiera disfrazada de oportunidad.

Porque resistir, en estos contextos, no es solo protestar.

Es seguir habitando con dignidad.

Es no aceptar que el miedo se vuelva rutina.

Es defender el derecho a la ciudad como un derecho humano, no como un privilegio de mercado.

La Puebla que resiste está hecha de mujeres que tejen redes, de jóvenes que documentan, de ancianos que no se van.

De historias que no caben en los folletos turísticos, pero que sostienen la ciudad.

A usted que me escucha y me lee dejeme decirle;la gentrificación no es solo un fenómeno estético, es un proceso político.

Una herramienta de desplazamiento social que se impone sin necesidad de gritos, pero con consecuencias igual de devastadoras.

Y cuando a eso se suma la violencia silenciosa del endeudamiento informal, lo que queda es un modelo de ciudad que castiga la pobreza y criminaliza la permanencia.

Una ciudad donde quien no se adapta, estorba.

Y quien no puede pagar, desaparece.

Puebla no está sola en este proceso.

Pero sí tiene sus particularidades: una clase política que se disfraza de moderna, pero actúa con la lógica de siempre; una sociedad que calla más de lo que grita; y un poder económico que sigue encontrando terreno fértil para lucrar con la necesidad.

La ciudad está cambiando, sí.

Pero no por diseño.

Por despojo.

Y a usted que me escucha y me lee: Esto no se trata solo de urbanismo ni de préstamos.

Se trata de quién tiene derecho a habitar la ciudad.

De quién puede caminar sin miedo.

De quién puede quedarse sin pedir permiso.

Se trata de recuperar algo que estamos perdiendo en silencio:

El derecho a vivir donde crecimos, a resistir sin endeudarnos, a no ser desplazados por una lógica que solo entiende de plusvalía.

Puebla no se vende.

Puebla no se rinde.

Puebla, aunque quieran, no se renta.

Al final la gentrificación se simplifica en borrar la memoria.

Lo más doloroso de la gentrificación no siempre es que te suban la renta.

Es que te borren. Que desaparezcan los lugares que te explicaban, que eran parte de tu historia personal y colectiva.

Esa tortillería que llevaba 40 años, esa miscelánea de la esquina, la tiendita donde fiaban, la vecina que ya no está.

Porque la gentrificación no solo desplaza cuerpos, desplaza significados.

Sustituye la identidad por la estética, la historia por la decoración.

Te dicen que es modernidad, pero lo que hacen es ponerle cemento a la memoria.

Y eso está pasando en todo México, y si no me cree solo voltee a ver la ciudad de México en zonas como Polanco, la Condesa, la Roma, entre otras.

Zonas enteras se están vaciando de sentido.

Se conservan las fachadas, pero se pierde la vida que había detrás de ellas.

Se restauran iglesias, pero se olvidan las procesiones.

Se pintan murales, pero se borran los nombres.

El problema es que una ciudad sin memoria es una ciudad sin resistencia.

Y por eso la gentrificación va de la mano con la anestesia social.

Para que no duela, para que no moleste, para que no se note.

Pero sí duele, sí molesta y sí se nota.

Porque muchas y muchos en Puebla aún recuerdan cómo era su barrio…

antes de que se volviera un negocio.

Y a esto se le suma el fenómeno de los préstamos colombianos que no son exclusivos de Puebla, pero aquí ha echado raíces peligrosas.

Los testimonios se repiten en colonias como Bosques de San Sebastián, Amalucan, La Margarita, Clavijero o San Ramón.

“Primero fueron amables”, dicen los comerciantes. “Después llegaron los gritos, las amenazas, los cobros frente a los clientes.”

La modalidad es casi siempre la misma: préstamos pequeños de 3 a 10 mil pesos, sin aval, sin papeles. A cambio, pagos diarios con intereses altísimos y visitas diarias a negocios y domicilios.

Cuando el deudor se atrasa, la presión escala.

Y cuando la víctima acude a las autoridades, lo único que recibe es una consigna:

“Ten cuidado, no denuncies.”

¿Dónde está Gobernación municipal?

¿Dónde está Migración?

¿Dónde están los operativos prometidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana?

El Estado ha dejado solos a los pequeños comerciantes.

No les da acceso a créditos formales, y luego los abandona a su suerte cuando caen en las redes del microcrédito criminal.

Y así, lo que comenzó como un préstamo, termina como un secuestro económico.

Lo grave no es solo la violencia. Es la impunidad con la que opera.

¿Quién les da permiso?

¿Quién los protege?

¿Quién los tolera?

Algunos lo dicen con resignación: “A los colombianos nadie los toca”.

¿Será por que están solos?

¿O porque están conectados?

Porque al final, lo que se juega aquí no es solo el precio del metro cuadrado ni el tipo de interés en un préstamo.

Lo que se juega es el modelo de ciudad.

Si queremos una Puebla para todos… o solo para quienes puedan pagarla.

Si queremos barrios con memoria o escaparates para turistas.

Si vamos a seguir entregando nuestras calles a los negocios… o a defenderlas como espacios de vida.

Gentrificación no es destino.

Es decisión.

Y también puede ser resistencia.

Y a usted que me escucha…

No olvide nunca que la ciudad también es tuya.

Que su historia, su barrio, su panadería, su acento, su silla en la banqueta… todo eso también construye Puebla.

Y que si nos las arrebatan, nos quitan algo más que tierra: nos quitan el derecho a existir en nuestro propio lugar.

No calle. No normalice. No se vaya sin pelear.

Porque si un día regresamos a la calle donde crecimos…y ya no queda nada que nos reconozca, entonces ya no será Puebla.

Será sólo un decorado para alguien más.

A usted que me escucha y me lee, dejeme por favor contarle un tema tambien relevante.

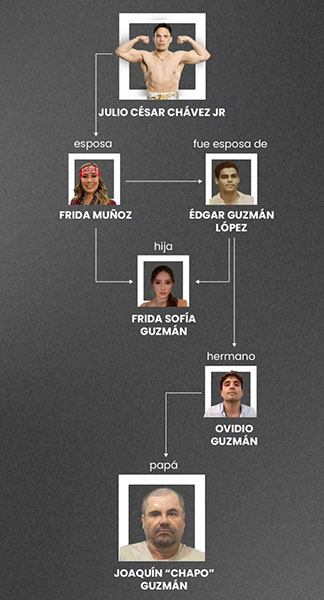

La reciente detención de Julio César Chávez Jr. por el ICE en Estados Unidos no es un simple escándalo mediático. Es la confirmación de algo que las autoridades mexicanas sabían desde hace años… y decidieron callar.

Desde 2019, Chávez Jr. era investigado por sus vínculos con estructuras financieras del Cártel de Sinaloa.

Desde 2023, existía una orden de aprehensión en México.

Y, sin embargo, nunca se ejecutó.

En abril de 2024, mientras el expediente seguía abierto, su padre, Julio César Chávez, compartió el templete en el Zócalo de la Ciudad de México junto a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

Un evento masivo, con carácter de Estado, transmitido por todos los canales oficiales.

Y aun así, nadie le informó que el hijo del campeón estaba formalmente acusado y vinculado al crimen organizado.

No fue omisión. Fue encubrimiento.

¿Quién decidió no informar a la presidenta Claudia Sheinbaum?

¿Quién omitió la existencia del expediente?

La respuesta es tan grave como el silencio: alguien lo encubrió.

O todos lo permitieron

¿Y dónde quedó la Fiscalía?

Hemos hablado de la reforma al Poder Judicial, del control político de los jueces, de la necesidad de limpiar los tribunales.

Pero hoy, más que nunca, reitero lo que he dicho en múltiples ocasiones: urge una reforma profunda y urgente al sistema de fiscalías en México.

Y debe comenzar por la cabeza: la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero.

El fiscal ha sido un funcionario opaco, gris y políticamente conveniente.

Incapaz no sólo de dar resultados en casos clave como el de Julio César Chávez Jr., sino también en decenas de carpetas que duermen en la impunidad, en omisiones que son cómplices y en silencios que huelen a pacto.

Su permanencia al frente de la FGR no solo es insostenible. Es peligrosa.

Porque mientras se discute quién elige a los jueces, nadie habla de quién nombra a los fiscales, ni de cómo se perpetúan, ni de por qué actúan según intereses y no según la ley.

Hoy, el caso Chávez Jr. exhibe no solo una red de lavado que se mueve entre Estados Unidos y México, sino también una fiscalía que, sabiendo, no actuó. Que teniendo los datos, no avisó. Que teniendo las facultades, prefirió callar.

Por eso lo repito: sin una reforma a fondo del Ministerio Público, cualquier intento de justicia será solo teatro.

Porque Chávez Jr. no era una figura decorativa. Era un engranaje útil.

Y Chávez Jr. ofrecía eso: un apellido legendario, un rostro popular, acceso a círculos exclusivos, y la apariencia de éxito deportivo.

Era la cara perfecta para disfrazar movimientos turbios de dinero, compras millonarias en efectivo y vínculos con operadores financieros del narco.

Especialmente, a través de su relación con la exesposa de Édgar Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.

La relación no fue sólo personal. Fue funcional.

Una alianza simbólica y operativa que facilitó movimientos de capital, contactos estratégicos y protección logística.

Ella, según documentos del gobierno estadounidense, es parte activa de la red de lavado del Cártel de Sinaloa, con presencia en México y Estados Unidos.

Y esto nos regresa a la ciudad. A Puebla.

A lo que está ocurriendo ante nuestros ojos.

Porque el dinero del narco ya no se esconde.

Se invierte. Se lava. Se mimetiza.

En restaurantes sin comensales, en departamentos de lujo que no se rentan pero se compran al contado, en cafés de diseño donde nadie paga en efectivo, pero todos tienen iPhone.

La ciudad se ha vuelto una lavadora silenciosa.

Y los lazos entre criminales, celebridades, inmobiliarias y figuras políticas hacen casi imposible distinguir lo legal de lo podrido.

Lo que representa Julio César Chávez Jr. no es una historia aislada.

Es una ventana.

Pero lo que deja ver…es un sistema.

Un sistema donde la fama es lavadora, la ciudad es fachada, y el Estado es cómplice.

Un sistema que, mientras se alza como ejemplo de desarrollo urbano, expulsa, endeuda, y blanquea lo inconfesable…